Genova e Marsiglia: un confronto sul mare (secc. XII-XIII)

Il secolo XII si apre per Genova con il grande impegno della crociata nel Levante, tuttavia, nonostante i successi ottenuti, la difficoltà di rendere effettivi i privilegi elargiti dai potentati d’Oltremare impose di perseguire anche altre prospettive. È così che si intensificano l’impegno dei mercanti della città verso i mercati e le fiere provenzali ed il commercio costiero verso il Nordafrica grazie ad una serie di interventi diplomatici e militari, nei confronti tanto dei potentati cristiani quanto di quelli islamici. In questa prospettiva oscillante tra azione militare e diplomazia si inseriscono anche le relazioni genovesi con Marsiglia.

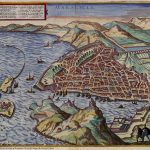

Nonostante il loro sviluppo diverso, le due città dominavano il mare, l’una l’ampia rientranza del Golfo delLeone, l’altra la profonda insenatura del Golfo ligure. I rispettivi contesti, tuttavia, facevano la differenza: Marsiglia, inserita tra i potentati occitanici, dipendeva dalla contea di Provenza ed era ostacolata dalla complessa articolazione dei poteri locali; al contrario, Genova, dotata di una larga autonomia, si era mossa verso la realizzazione del proprio districtus. Le due città vennero direttamente a confronto sul piano diplomatico nel 1138, quando i Genovesi tentarono di creare un’alleanza con Marsiglia ed altre città della costa occitanica. È indubbio che la risposta dei centri provenzali al progetto si debba collegare alle recenti, fortunate spedizioni genovesi contro Bugia, Almeria e il Garbo e alla capacità dimostrata di misurarsi con i potentati islamici.

Il significato e la legittimità dei patti stipulati in quell’occasione hanno suscitato perplessità in sede storiografica a causa dell’indeterminatezza dei contraenti provenzali: negli atti sono indicati, infatti, i consoli genovesi nelle persone di Buonvassallo di Oddone, Bellamuto e Lanfranco Pepere e Ansaldo Mallone come magistrati a capo della loro città, nei cui confronti si obbligano gli homines delle città coinvolte, indicati genericamente, senza precisare né i loro nomi né la loro posizione socio-istituzionale. A confermare la fluidità della situazione si rileva l’eccezione di Antibes, i cui homines, a differenza di quelli delle altre città, hanno un rappresentante – non sappiamo però in quale ruolo – nella figura di Raimondo di Antibes. In quell’occasione insieme a Marsiglia i centri di Fos, Fréjus, Hyères e appunto Antibes (Libri Iurium, 1/1 docc. 14, 15, 16, 17, 18) si arrogavano il diritto di potersi impegnare a fornire armati e a condurre interventi militari per terra e per mare contro i nemici dei genovesi. Nel solo caso di Marsiglia, però, si specifica anche una partecipazione a spedizioni con un numero di armati pari a quello impiegato dai Genovesi, ma è soprattutto significativo il riferimento specifico ad un armamento marittimo, exercitum per mare.

Questi patti per il resto non comportavano alcuna cessione di diritti giurisdizionali, di immobili o possessi territoriali ai genovesi, ma in qualche caso riguardavano il versamento di tributi, anche in grano, la concessione del diritto di partecipare alle fiere, in cambio di un’alleanza apparentemente anti-saracena, che in quel momento particolare era finalizzata, piuttosto che a contrastare i potentati musulmani, a garantire la sospensione degli armamenti in corsa contro il reame del Marocco con cui vigeva un’intesa e a scongiurare pericolose iniziative da parte delle città che si erano impegnate con Genova.

Il progetto della lega ligure-provenzale, se mai fu messo in atto, fu presto abbandonato. Ma Genova non cessava di dimostrare il suo interesse a sorvegliare il traffico in quelle acque, da un lato, per evitare complicazioni militari con i potentati islamici occidentali, dall’altro, per tutelare i propri interessi mercantili a scapito delle città rivali e, in particolare, soprattutto di Pisa. La diplomazia genovese di questo periodo agiva spregiudicatamente in diverse direzioni, nel 1169, cercando di proibire ai pisani la navigazione lungo le coste liguri, occitaniche e catalane da Noli sino a Tarragona (Libri Iurium, 1/4, doc. 672); in seguito, nel 1174, tentando di impossessarsi della stessa Marsiglia e addirittura, nel 1184, proponendo ai loro alleati, Raimondo V di Narbonne, conte di Tolosa, Sancho, conte di Provenza, e Guglielmo, conte di Forcalquier, di annientare la città rivale con il suo porto (Libri Iurium, 1/ 2, docc. 362-365).

Una certa distensione nei rapporti tra le due città si evince attraverso una serie di trattati stipulati nel corso della prima metà del secolo successivo. La carta partita del 18 dicembre 1203− così detta per il particolare metodo di autenticazione abbastanza comune a quel tempo − , primo atto di questa nuova fase, si inserisce nel processo generale di pacificazione tra Genova e l’area provenzale all’inizio del secolo XIII, quando all’accordo con Montpellier, nel 1201, seguirono contatti e promesse reciproche anche con Arles e Tarrascona (1202). Il patto successivo del 1211 con Marsiglia fu stipulato al termine di una serie di incidenti che dimostrano in modo inequivocabile una rivalità crescente sulla rotta verso il Nordafrica, in cui erano intervenuti anche i pirati più famosi del tempo, il conte di Siracusa e l’ammiraglio Porco, i quali al largo di Capo Palo, in Spagna, catturarono due navi provenzali cariche di ricchezze.

L’annalista Marchisio Scriba racconta che nel 1220 Genova e Marsiglia erano ancora in armonia, poi i loro rapportisi erano incrinati a causa dell’episodio di Rinaldo Archantus nel 1223 (Annali genovesi, II, pp. 189-192). Il fatto, raccontato dall’Annalista, dimostra quanto il commercio nordafricano incidesse sui rapporti fra le due città. L’Archantus, in viaggio da Tunisi, portava anche denaro di Abu-l’Ola, caid di quella città, quando dovette fare scalo a Marsiglia per un’avaria. I Marsigliesi, che in un primo momento gli avevano dato permesso e garanzia per quella sosta forzata, insinuarono presso i saraceni presenti che il Genovese li volesse uccidere e, ingannando il loro signore, si volesse impadronire dei suoi beni; perciò, dietro loro richiesta, le autorità locali lo imprigionarono e trattennero la sua nave. Il clima di sospetto che si era generato tra Genovesi e Tunisini, secondo l’Annalista a causa delle trame dei Marsigliesi, durò a lungo, almeno sino al 1227, mentre la pace tra le due città fu ristabilita nel 1229, quando furono rinnovate anche le convenzioni con Hyères, Fos e Tolone. Nel 1251 la morte di Federico II richiedeva che gli equilibri tra le città dell’Europa meridionale venissero ristabiliti (Libri Iurium, 1/ 4, doc. 715). Fu concluso così l’ultimo trattato fra le due città.

Al di là della ripetitività delle clausole, negli atti diplomatici del tempo si coglie l’evoluzione di una storia nella quale prevalgono gli interessi mercantili e si intrecciano situazioni istituzionali. Ai genovesi l’area provenzale e la navigazione sino alle coste africane offriva un mercato di notevole interesse. Ferro, grano, formaggio, fustagni, olio, carni, legumi, mandorle, vino, panni, sale sono i principali prodotti richiesti alle città provenzali dai genovesi, senza contare che un particolare significato aveva anche la piazza nordafricana dalla quale si esportavano rame, stagno, piombo, allume, lana grezza, cuoi, pellami, sale, zucchero di canna, spezie orientali e verso la quale si importavano panni lombardi, cereali, vino, burro, olio, legname, prodotti tessili, spezie, ferro, acciaio.

Ai provenzali la rivalità con Genova offriva un modello di affermazione mercantile. Marsiglia, sconvolta dal conflitto tra clericali e partito anti-episcopale, in quel momento mancava di una coesione istituzionale. Ma come in altre città del Mezzogiorno francese la componente mercantile aveva raggiunto un’avanzata consapevolezza della propria forza. Ciò avvicinò la città alle sue interlocutrici italiane rendendo possibile la formazione di una rappresentanza diretta della componente “borghese”, realizzatasi di fatto con un più largo margine di autonomia negli anni tra il 1249 ed il 1262. In ogni caso la crescita del ceto cittadino, pur determinando momenti di instabilità ai vertici della città, nel corso della prima metà del XIII secolo aveva condizionato anche il confronto con Genova a tutto vantaggio di Marsiglia.

La storia delle relazioni genovesi provenzali non si esaurisce certo nel confronto serrato tra le due città che ne furono le principali protagoniste, ma si esprime anche nel tentativo genovese di forzare quell’aera per affermare il controllo sulla navigazione nel mare di Alboran e sui commerci con il Nordafrica. Il risveglio marittimo di Marsiglia impose, però, a Genova la condivisione di tali obiettivi.

Bibliografia

Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di L. T Belgrano e di C. Imperiale di Sant’Angelo, Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano, Roma II 1901, III 1923.

I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. Rovere, I/3 a cura di D. Puncuh, I/4, a cura di S. Dellacasa, Genova 1992, 1998.

G. Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale: fin XIe- début XIVe siècle: ébauche d’une stratégie pour un empire, Amiens, 1993.

R.S. Lopez, Il commercio dell’Europa medievale: il Sud, in M. Postan, P. Mathias (edd.), Storia economica, II. Commercio e industria nel Medioevo, Torino 1982, p. 291-325.

G. Pistarino, Genova e l’Occitania nel secolo XII, in Idem, La Capitale del Mediterraneo: Genova nel Medioevo, Bordighera 1993, p. 183-248.

G. Pistarino, Genova e il Maghreb nel secolo XII, in R.H. Rainero (ed.), Italia e Algeria: aspetti storici di un’amicizia mediterranea, Milano 1982, p. 23-68.

E. Salvatori, Boni amici et vicini, Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall’XI alla fine del XIII secolo, Pisa 2002.

E. Salvatori, Società e istituzioni nelle città dell’Occitania tra XII e XIII: status quaestionis e prospettive di ricerca, MEFRM123/2 (2011), p. 383-395.